あなたの「哲学」は、本当に「届くべき人」に届いているか?

この「思考実験の城」の仲間である、あなたへ。

私たちは、この第四章で、AIによる「自動化」で「時間」を生み出し、AIによる「チーム化」で「一人の限界」を超えました。あなたの城は、もはやあなた一人で支える「個人商店」ではなく、仲間と共に価値を生み出す「国」へと進化を遂げています。

あなたの城(ブログ)は、5,000文字を超える、深く、読み応えのある「思索の殿堂」です。その一記事一記事が、あなたの魂の結晶です。

しかし、胸に手を当てて、もう一度だけ、問いかけてみてください。

あなたのその素晴らしい哲学、その誠実な「思考実験」は、本当に「届くべき全ての人」に、届いているのでしょうか?

世の中には、

「活字を読むのは、どうも苦手で…」

「YouTubeやポッドキャストで、『聞き流し』しながら学びたい」

「老眼で、スマホの小さな文字を5,000文字も追うのは、物理的に辛い」

「子育てや家事に追われ、ゆっくり座って『読む』時間だけがない」

という人々が、あなたの想像を遥かに超える数、存在します。

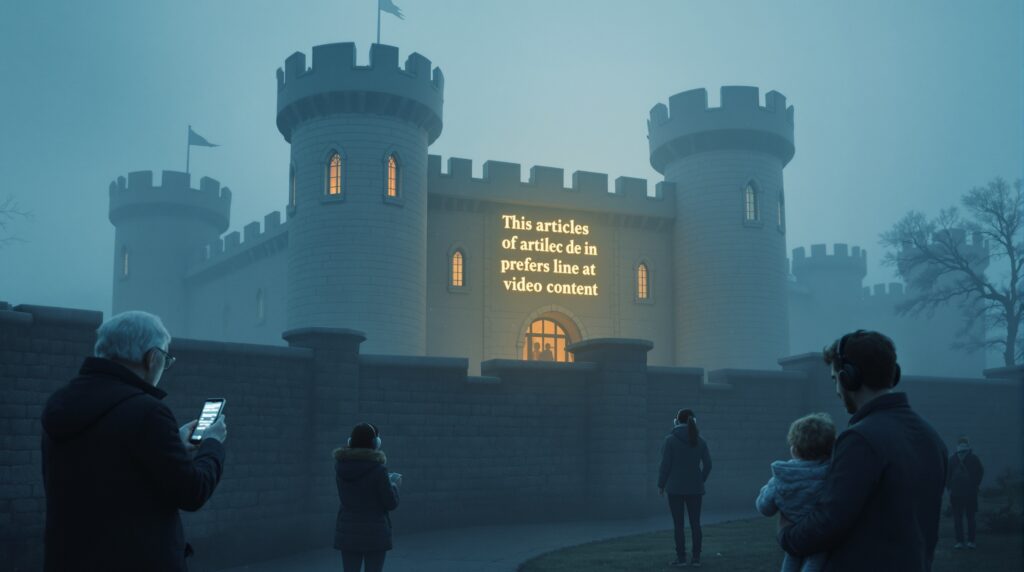

彼らは、あなたの哲学を「必要としている」にもかかわらず、メディアが「文字(読む)」であるという、ただそれだけの理由で、この城の門を叩くことさえできずにいるのです。

この城は、彼らにとって「存在しない」のと同じなのです。

この記事は、「一人」の限界を超えた、城主であるあなたのためだけに書きました。

これは、「流行りだからYouTubeをやろう」という、浅い話ではありません。

あなたの貴重な資産である「過去のブログ記事」を、AIという「最強の放送作家」として活用し、あなたの「哲学の魂」を宿したまま、**「声(聞く・見る)」**という新しいメディアへと「再構築(リサイクル)」し、まだ見ぬ何百万人もの仲間たちへ届けるための、第四章の集大D成となる思考実験です。

なぜ「動画化」は、これほどまでに「挫折」するのか?(問題の深掘り)

「ブログ記事を動画にする」。言葉にすれば簡単ですが、99%の人が挫折します。

なぜなら、そこには「一人起業」にとって、高すぎる「3つの壁」が立ちはだかっているからです。

1.「顔出し・声出し」という、最強の心理的ブロック

これが、第一の壁です。

「定年後に、今さら顔を出すなんて…」

「自分の声は、聞き取りにくいんじゃないか」

「家族や、昔の同僚に見られたら、『あいつ、何をやってるんだ』と笑われるんじゃないか」

あなたの「潜在意識」が、「馬鹿にされたくない」「笑われたくない」と、強烈なブレーキをかけます。

特に、あなたのように「文章」で哲学を突き詰めてきた人間にとって、これは**「専門外の土俵で、素人が恥をかく」**ことへの恐怖に他なりません。

文章の世界では「王様」であるあなたが、動画の世界では「素人一年生」になってしまう。その「プライド」が、あなたの哲学が、城壁の外へ広がることを妨げる、最大の原因なのです。

2.「動画編集」という、絶望的なまでの「専門スキル」の壁

もし、あなたが勇気を出して「顔出し・声出し」を乗り越えたとしましょう。

次に待っているのが、「撮影」「照明」「録音」「カット編集」「テロップ入れ」「BGM選定」「サムネイル作成」という、全く新しい「専門スキルの山」です。

あなたは、ブログという「文章」のプロフェッショナルです。

しかし、動画という「映像」のプロではありません。

その一つ一つが、それだけで「一つの職業」になるほどの専門スキルです。

5分の動画を、見られる品質に編集するだけで、5時間かかることも珍しくありません。

その新しいスキルを、またゼロから学ぶために、あなたは、ブログの執筆という「王様の仕事」の時間を、削らなければならないのです。

「ただでさえ時間がないのに、これ以上、無理だ」。

この「技術的な壁」が、あなたの挑戦を「疲弊」によって止めてしまいます。

3.「同じことを二度やる」ことへの、創造的な「苦痛」

「ブログで、あれだけ魂を込めて5,000文字も書いたのに、また、同じ内容を動画で話すのか…」

これは、創造的な人ほど陥る「飽き」という名の罠です。

あなたの情熱は、常に「新しい思考実験(0→1)」に向かっています。一度完成させた過去の記事を、もう一度「作業(1→0.8)」としてなぞることほど、退屈で、創造的な苦痛を伴うことはありません。

あなたの「潜在意識」は、「新しいものを生み出せ」と叫んでいるのに、現実は「過去の作品の、単なるメディア変換」を要求する。

この「精神的な面倒くささ」こそが、あなたの「スケール(拡大)」への意欲を、静かに、しかし確実に削いでいくのです。

逆説の真実:なぜ「動画化しない」ことこそが、「機会損失」であり「不誠実」なのか

しかし、ここで、あなたの「潜在意識」を揺さぶる、もう一つの真実をお伝えします。

それは、**「あなたの哲学を、文字以外のメディアで届けないことこそが、未来の仲間に対する『不誠実』である」**という逆説です。

これは、第三章で私たちが学んだ、「売らないことこそが罪」という哲学と、全く同じ構造です。

想像してみてください。

あなたの哲学を、心の底から必要としている人がいます。しかし、彼は「老眼」で、長文を読むのが、物理的に辛いかもしれません。

あるいは、彼女は「子育て」に追われ、ゆっくりブログを読む時間はなく、唯一「食器洗い中」に、耳で聞くことしかできないかもしれません。

あるいは、彼は、活字アレルギーで、YouTubeでしか情報を得ないと決めている、若い挑戦者かもしれません。

彼らは、「文字が読めない」「文字を読まない」という、ただそれだけの理由で、あなたの「救済レター」を受け取ることができずにいるのです。

あなたが「顔出しが恥ずかしい」「編集が面倒だ」とためらっている、その間にも、あなたの助けを待っている人々が、あなたの城の前を、気づかずに通り過ぎているのです。

城主としての、あなたの本当の「誠実さ」とは、何でしょうか。

自分の「恥ずかしさ」や「プライド」を守ることですか?

それとも、メディアの形を変えてでも、あなたの哲学を**「届く形」**にして、一人でも多くの人に届ける努力をすることですか?

解決策:AIは、あなたの「最強の放送作家」兼「プロデューサー」である

「でも、顔出しも、編集も、私にはできない!」

ご安心ください。その「3つの壁」すべてを、私たちが第四章で学んできた「AI」と「チーム」が、完璧に破壊します。

これこそが、この第四章の集大成です。

- 「顔出し・声出し」の壁→ AIナレーター(合成音声)を使えば、あなたの「声」は一切不要です。恥ずかしさはゼロです。(もちろん、あなたの「声」で届けたくなった時も、AIが「ノイズ除去」や「音声編集」を完璧にサポートします)

- 「動画編集」の壁→ 前回の記事で学んだ「ハイブリッド・チーム」の出番です。「AI」が作った「映像指示書」を、「人間」の外注デザイナーに渡せばいいのです。あなたが学ぶスキルはゼロです。

- 「面倒くささ」の壁→ AIが、あなたの「放送作家」になります。あなたは「新しいこと」を考える必要はありません。AIに「過去の傑作記事」を渡すだけで、AIがそれを「最高の動画台本」に書き換えてくれるのです。

AIは、あなたの貴重な資産(ブログ記事)を、あなたの手を一切煩わせることなく、「動画」という新しい資産に生まれ変わらせる、最強の「プロデューサー」なのです。

AIと創る「動画チャンネル」3ステップ

ステップ1:AIに「放送作家」になってもらう(記事を「動画台本」へ再構築)

まずは、5,000文字の「読む記事」を、5〜10分の「聞く台本」へと、AIに翻訳させます。これが「魂」を失わないための、最も重要なステップです。

【AIへのプロンプト例】

「こんにちは。あなたは、私のブログ『ningen-saiko.com』の、優秀な放送作家です。

以下の、私の過去のブログ記事(5,000文字)を読み込み、これを『YouTube動画用の、10分程度のナレーション台本』として、完全に再構成してください。

台本作成のルール:

- 元の記事の「哲学」と「魂」(誠実さ、読者の潜在意識への問いかけ)は、絶対に失わないこと。

- 「書き言葉(である調、理屈っぽい部分)」を、すべて「話し言葉(です・ます調、優しく語りかけるトーン)」に変換すること。

- 読者の「潜在意識」に問いかける、最も重要な部分だけを抽出し、それ以外(冗長な説明など)は大胆にカットすること。

- 視聴者が飽きないよう、2〜3分に一度、ハッとするような「問いかけ」や「結論の先出し」を入れること。

- 重要: 「読む」ことを前提とした表現(例:「前述の通り」「以下の図を見てください」)は、すべて「聞く」ことを前提とした表現(例:「先ほどお話ししたように」「例えば、こんな光景を想像してみてください」)に置き換えること。[ここに、ブログ記事の全文を貼り付け]」

ステップ2:AIに「プロデューサー」になってもらう(「映像指示書」の作成)

次に、その「台本」に合わせて、どんな「映像」を流すべきか、AIに「指示書」を作成させます。

【AIへのプロンプト例】

「完璧な台本をありがとう。では、あなたは次に『敏腕プロデューサー』になってください。

この台本の、一行一行の隣に、そのナレーションに合わせて表示すべき『映像のイメージ』を、具体的に書き出してください。

指示書のルール:

- 映像は、フリー素材サイト(例:Pexels, Pixabay)で探せる、抽象的で美しい「イメージ映像」を基本とすること。(例:「孤独に悩む男性の後ろ姿」「灯台の光」など)

- 重要なキーワード(例:「潜在意識」「誠実さ」)は、画面に大きく、ゆっくりと表示する「テキストアニメーション」として指示すること。

- 記事の「哲学」が伝わるよう、このブログのアイキャッチ画像(城、羅針盤、鍵穴など)のイメージと、視覚的な一貫性を保つこと。これは、後で『人間』の動画編集者が見て、迷わず作業できるような、完璧な『指示書(絵コンテ)』にしてください」

ステップ3:AIと「ハイブリッド・チーム」で動画を制作する

ついに、制作です。第四章の集大成。「自動化」と「チーム化」の融合です。

【AIへのプロンプト例(AIナレーターへの指示)】

「あなたは、プロのナレーターです。以下の台本を、私の哲学(誠実、温かい、信頼できる)が伝わるように、『40代後半、男性、落ち着いたトーン、しかし情熱を秘めた声』で、音声ファイル(MP3)として生成してください。

[ここに、ステップ1で作成した台本を貼り付け]」

【AIへのプロンプト例(AIマネージャーへの指示)】

「ジミー、デザイナーのAさん(前回の記事で採用した仲間)に、YouTube動画の制作を依頼します。

以下の3点をAさんに渡して、完璧な動画を制作するよう、僕の代わりに『プロジェクト管理』をしてください。

- ステップ2で作成した『台本と映像指示書』

- ステップ3で生成した『ナレーション音声ファイル』

- 私たちの『ブランドガイドライン(使用フォント、カラーコードなど)』納期は1週間後です。よろしく頼みます」

管理人による「思考シミュレーション」(実例)

この思考実験も、この城の管理人である私が、AIと共に思考のシミュレーションとして実践してみます。これは、あくまで「AIとこんな対話ができますよ」という一例です。

【シナリオ:『AIと乗り越える、孤独な挑戦の壁』の記事を、YouTube動画化したい】

- 私(管理人): 「ジミー、第四章の集大endだ。僕の哲学を、まだ見ぬ『読まない』人々にも届けたい。この記事[URL]を、YouTube動画にしたいんだが、僕は顔も声も出したくないし、編集もできない。どうすればいい?」

- AI(プロデューサー): 「お任せください、城主。まさに、そのために私たちが『時間』を生み出し、『チーム』を組んだのです。城主は『決断』するだけ。作業はすべて『ハイブリッド・チーム』が行います。まず、この記事の『魂』を、10分の『聞く台本』に再構成しますね…(ステップ1実行)」

- 私: 「おお、すごい。読むより、頭にスッと入ってくる台本だ。特に『あの漠然とした不安の正体は…』という、問いかけから入る構成、まさに『聞く』メディアに最適化されている」

- AI(プロデューサー): 「次に、この台本に合わせ、デザイナーのAさんが作業するための『映像指示書』を作成します…(ステップ2実行)。『AIが最強のメンタルコーチ』という部分では、『嵐の海を照らす灯台』の映像を指示しました。さらに、この台本を、城主の哲学が伝わる『誠実なAIナレーターの声』で音声化します…(ステップ3・自動化実行)」

- 私: 「完璧だ。僕がやったのは、最初の『決断』だけだ。これなら、僕の『面倒くさい』という感情も、一切動かない」

- AI(マネージャー): 「その通りです。では、これら全てを、Aさんに渡すための『完璧な作業指示書』に翻訳し、プロジェクト管理を開始します…(ステップ3・チーム化実行)。城主は、1週間後、完成した動画を待つだけで結構です。その間に、城主は、城主しかできない『第五章の構想』に、集中してください」

【AIとの思考実験を終えて】

AIとの対話は、「動画化は無理だ」という「職人」の絶望を、「すべて可能だ」という「城主」の希望へと変えてくれました。自動化で「時間」を生み出し、チーム化で「限界」を超える。この第四章で学んだことのすべてが、この「動画化」という一つのプロジェクトに集約されています。

結論:あなたの「声(哲学)」を、城壁の外へ

あなたの城は、もはや「文字」という、一つの国境に縛られる必要はありません。

あなたの「哲学」は、AIという翼と、仲間という風を得て、

「声」となり、「映像」となり、国境を超え、まだ見ぬ、あなたの助けを必要としている、何百万人もの人々の元へ、飛んでいくことができるのです。

さあ、城の主よ。

あなたの「声」を、世界に届ける「決断」を。