– 人類は「遊んで暮らせる」ようになるのか? –

私たちはこれまで、「倫理」「罪」「創造性」というテーマを通じて、AI時代の個人の在り方を探求してきました。しかし、AIがもたらす変化の波は、個人の内面だけに留まりません。それは、私たちの「社会」の形そのものを、根底から変えてしまう可能性を秘めています。

医者、弁護士、運転手、工場労働者、そしてクリエイターまで。

AIが、人間が行うほぼすべての「仕事」を、人間以上にうまく、そして安価にこなせるようになった未来。

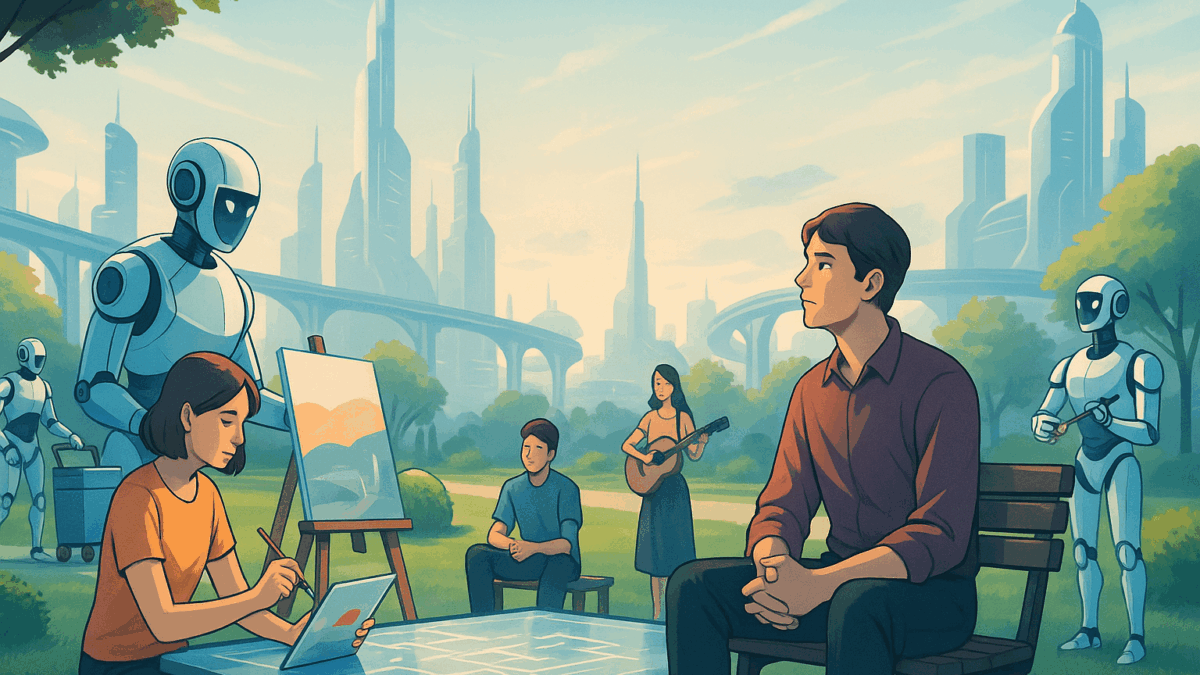

それは、人類が何万年もの間続けてきた「労働」という苦役から解放され、誰もが趣味や自己探求に生きることができる、夢の**ユートピア(理想郷)なのでしょうか?

それとも、仕事という「役割」を失った人間が、生きる意味を見失い、無気力にただ時間を浪費するだけのディストピア(暗黒郷)**の始まりなのでしょうか?

今日は、この人類史の転換点とも言える、壮大な思考実験に挑みます。

思考実験:もし、世界から「仕事」が消えたなら

想像してみてください。

ある朝、目が覚めると、世の中のすべての労働はAIとロボットによって完璧に遂行されるようになっていました。食料も、エネルギーも、物資も、すべてAIが管理する自動化システムによって、無限に生産され、すべての人々に公平に分配されます。

政府は、すべての人々が生活に困らないだけの十分なお金(ベーシックインカム)を、生涯にわたって支給することを決定しました。

もう、誰も「生きるために働く」必要はありません。

あなたの目の前には、人生の最期まで使い切れないほどの「自由な時間」が広がっています。

さて、あなたはこの「何もない一日」を、どう過ごしますか?

最初の数ヶ月は、世界中を旅行したり、読みたかった本を読んだり、最高の楽園のように感じるかもしれません。

しかし、1年後、10年後、あなたは何をしているでしょうか?

何の生産活動もせず、誰からも「ありがとう」と言われることもなく、社会における自分の「役割」を一切感じられないまま、毎日を過ごすことに、あなたは耐えられますか?

私たちは、仕事を通じて「お金」以上のものを得ていた

この思考実験は、私たちに一つの重要な事実を突きつけます。

それは、私たちが仕事を通じて得ていたのは、決して「お金」だけではなかった、ということです。

- 自己肯定感:「自分は、この社会で役に立っている」という実感。

- 社会との繋がり:同僚や顧客とのコミュニケーション。

- 成長:困難な課題を乗り越えることで得られる達成感。

- 日々のリズム:起きる時間、働く時間、休む時間という生活の張り。

AIがこれらすべてを奪ってしまった時、私たちはお金の代わりに、これらの「生きる意味」をどこから見つければいいのでしょうか。

私にとって、「働く」ことの本当の意味は、第一に社会貢献です。もちろん、生活のためにお金を稼ぐ必要はあります。しかし、自己実現のためではありません。私の自己実現は、お金で買えるものではないからです。

人間は、死ぬまで何らかの形で社会と関わり、「働く」ことが必要だと考えています。働くことで誰かの役に立てる。それがほんの小さなことであっても、社会を動かす歯車の一つになっているという実感。そして、誰かの役に立った時に返ってくる「ありがとう」という言葉。お金をもらう喜びももちろんですが、この感謝の言葉こそが、働くことの大きな喜びではないでしょうか。

ですから、もし明日から十分なお金が手に入ったとしても、私は生涯「働く」ことをやめないでしょう。

そもそも「働く」とは、会社で給料をもらうことだけではありません。部屋の掃除、洗濯、食事の準備。これらもまた、自分や家族のために行う立派な「働き」です。そう考えれば、私たちは生きている限り、働き続けるのではないでしょうか。誰かのためだけでなく、体を動かし、頭を使うことで健康を維持する。それは、巡り巡って自分のためでもあるのです。

では、「仕事」がなくなった未来で、人々は何に生きがいを見出すのか。

私は60歳で会社勤めを卒業し、自分で生計を立てる道を選びました。そして今、第二の人生として、趣味やスキルを活かして**「仕事を創る」という仕事**を模索しています。

すぐにはお金にならないかもしれません。でも、いいのです。お金のためだけに働いているのではないのですから。

パソコンが得意な人は情報発信を、編み物ができる人は誰かにセーターを、大工仕事が得意な人は近所の棚を修理してあげる。そうやって、自分のスキルで誰かを手伝い、「ありがとう」の対価として少しのお金や、時には物々交換で何かを得る。もし、定年を迎えた人々の間で、このような働き方が当たり前になれば、世の中はもっと面白くなるはずです。

流行病で世界がロックダウンした時、私は東京で暮らしていました。眠らない街の灯りが消え、人々が家にこもり、家族と過ごす姿を見て、ふと「昭和の初めはこうだったのかもしれない」と思いました。

いつの間にか私たちは、効率ばかりを追い求め、本来大切にしていたはずの家族との時間や、ものづくりの心を忘れてしまったのではないでしょうか。

私は、このAIという相棒と共に、この国の矛盾を深く考えていきたい。どうすれば、私たちは本来の豊かさを取り戻せるのか。その答えを探す旅は、私の生涯をかけた「仕事」になるのかもしれません。

結論:「労働」の終わりは、「本当の人間性の始まり」

AIが仕事を奪う未来は、悲観すべきディストピアではありません。

それは、人類が「生きるための労働(ライスワーク)」から解放され、**「自分を表現するための活動(ライフワーク)」**に専念できる時代の幕あけなのです。

AI時代における「豊かさ」の定義は、もはやお金やモノの量ではありません。

どれだけ多くの人々と深く繋がり、どれだけ自分の心を震わせる活動に没頭し、どれだけ社会に良い影響を与えることができたか。その**「経験」と「貢献」の質**こそが、新しい豊かさの指標となるでしょう。

もちろん、その移行期には大きな混乱が伴うかもしれません。

しかし、AIという最高のパートナーを得て、私たちは初めて、「人間とは何か?」「生きる喜びとは何か?」という根源的な問いに、社会全体で向き合う時間を得るのです。

「仕事がなくなる」のではありません。「仕事の定義が変わる」のです。

それは、AIが私たちに与えてくれる、少し怖くて、しかし最高に刺激的なプレゼントなのかもしれません。